- 영화 <안토니아스 라인>

지난 7월 시작까페에서 기다리던 영화토론을 했다. 좋은 영화였는데, 많은 회원이 참석하지 못해서 안타까웠다. 그날 토론한 영화는 <안토니아스 라인>이었다. 2차 세계대전이 끝난지 얼마 안된 어느 해, 안토니아는 열 여섯 살 된 딸인 다니엘과 고향으로 돌아온다. 어머니의 임종을 지키기 위해서. 어머니가 돌아가신 후 안토니아는 어머니에게 물려받은 집에서 산다. 안토니아는 마을에서 소외 받은 사람들을 감싸주면서 함께 먹고 일하며 행복한 공동체를 만들어 간다.

이 영화는 대표적인 페미니즘 영화로 꼽히는데 안토니아가 사는 방식이 약자에 대한 지배라는 마을의 '가부장적 방식'과 다르기 때문이다. 한편 나는 이 영화가 페미니즘적이기도 하지만 삶에 대한 관점이 매우 '불교적'이라고 느꼈다.

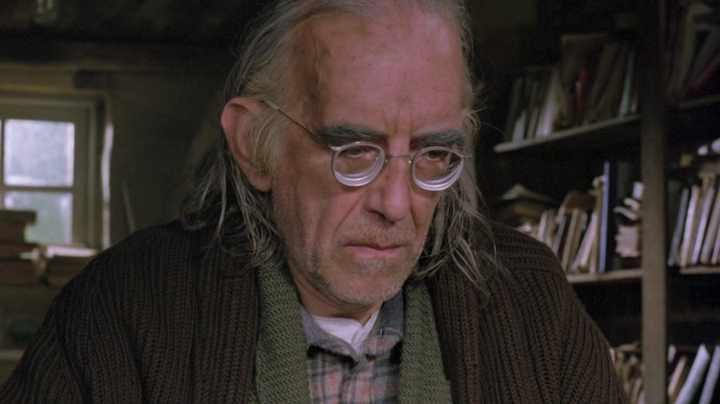

왜 태어난 것일까? - 철학자 크룩핑거의 고민

안토니아의 옛친구로서 '철학자'를 상징하는 인물인 크룩핑거는 전쟁을 겪고 나서, 태어난 이유를 발견한다면 계속 살아갈 수 있겠다고 생각했나 보다. 산다는 것은 고통임이 분명한데, 이유를 부여할 수 있다면 살 수 있다. 다시 말하면 이유가 없다면 이 고통을 더이상 감당할 필요가 없다. 라고 생각했다. 그는 생각에 생각을 거듭 했는데 태어난 것에는 어떤 필연적 이유가 없다는 결론에 이렀고, 안타깝게도 스스로 세상을 등졌다.

고통스러운 인생이 우연한 것이라고 생각하니 어처구니가 없구나.

나는 "모든 게 좋아질 것이다"라는 널리 퍼진 생각을 받아들일 수 없다.

....

결코 나아지지 않아. 기껏해야, 아니 최악의 경우에 달라질 뿐이다.

나는 더 이상 생각하지 않는다... 특히 더 이상은 생각하고 싶지 않다.

인생에 대한 안토니아의 대답- 그냥 주어진 거야

크룩핑거가 세상을 떠난후 안토니아에게 사라가 질문을 한다. 그러면 인생이 왜 존재하는 거죠? And why it exists.? 그러자 안토니아는 왜냐구? (이유는 딱히 없어 걍) 살면 그게to live ,,,,,,, 인생life이(되는 거)야, 라고 대답한다. Why? Apparently wants life to live.

이어서 사라가, 천국도 없는 건가요? Is there no heaven either? 라고 묻자 (응, 없어) 이번 생이 우리가 추는 유일한 '춤이야 'The dance we dance is the only one. 라고 대답한다.

인생은 춤,

인생은 춤,

인생이 춤이라는 건 무슨 뜻일까.

춤, 우리는 춤을 구경할 것을 기대하며 무용수를 바라보고 있는데, 무용수가 가만히 있으면 춤은 없다. 무용수가 움직일 때 비로소 춤이라는게 생겨나므로 인생은=움직임= 동사= to live라는 얘기이다. 인생에 대한 키에르 케고르의 말도 이와 비슷한 뜻인 것 같다.

"철학은 인생을 돌이켜 보고 그 의미를 찾으라고 하지만,

그 말은 인생을 사는 것이 먼저라는 걸 잊은 것이다"

It is quite true what philosophy says, that life must be understood backwards. But that makes one forget the other proposition, that it must be lived forwards.”

살아야 to live 인생 life라고 부를 만한 것이 생겨난다. 인생에 대한 생각에서 무엇이 먼저와야 하고, 무엇이 나중에 와야 하는가?

인생에 대해 크룩핑거는 열심히 '생각'하고 '공부'했다. ‘나는 생각한다. 고로 나는 존재한다.’라고 말한 데카르트의 방식이다. 생각은 눈에 보이는 것에 이름을 붙이고 이것과 저것이 무엇이 다른지를 구별하는 행동이다. 그런데 그렇게 하다보면, 생각하는 자기 자신을, 자신이 생각의 대상으로 삼고 있는 '외부'의 '것'들과 따로 떨어진 것으로 인식하게 된다. 그리고 내가 생각하던 '것'들을 다 따로 떨어진 것으로 인식하게 된다. 어떻게 다른지를 집중해서 보게 됨으로.

생각으로 인생을 알려 했던 크룩핑거와 달리 안토니아는 농사를 지으며 인생에 대해 알게 되었다. 씨를 뿌리고 계절을 관찰하면서 봄과 여름이 따로 떨어져 있지 않고, 여름에서 가을을 분리해 내기가 어려우며, 수확은 흙과 씨앗과 비와, 날씨와 농부의 노동이라는 연속된 흐름의 결과가 어느 한때에 겉으로 드러난 것이라는 걸 알게 되었다. 모두 따로 떨어져 있다고 생각하던 '것'들은 수많은 '흐름'의 일부일 뿐이다.

우리는 '시간'을 '소유'하고 있는가?

크룩핑거처럼 살 지,안토니아처럼 살 지와 상관없이 인생은 흘러간다. 테레사가 크룩핑거에게 질문했었다. 우리가 시간을 소유하고 있나요? Do we have time? 하지만 크룩핑거의 대답을 기다리지 않고 테레사는 스스로 답을 낸다. 우리가 시간을 발견 했죠. We have found the time. 똑똑이 테레사는 인간이 시간을 소유have하지는 못했으며, 시간이라는 '개념'을 발견 또는 발명have found 했을 뿐이라고 정리한다.

시간이 무엇인지를 탐구한 독일의 소설가 크리스타 볼프

독일의 소설가 크리스타 볼프도 "시간은 무엇인지?"를 탐구했다. 그녀는 실재relality를 발견하기 위해 'in preventing blindness to reality'. 50년동안, 매년 하루- 9월 27일에 일기를 썼다. 일기에는 아삭아삭한 피클, 추상적인 정치적 불안감, 황당한 꿈. 시장에서 발견한 버섯, 여름 날씨, 마데이라 소스를 곁들인 스테이크, 증손녀, 우편으로 도착하는 예술 카탈로그 등. 그녀가 적을 수 있는 그 날 하루의 모든 것을 적었다. 그리고 어느 한 부분에는 이런 말이 적혀 있다.

"인생은 시간과- 흘러가는 것을 피할 수 없는- 일치하는 것인가?" “Is life identical to time, which passes inescapably but mysteriously?”

"내가 내 인생의 작은 조각에 대한 이 문장을 쓰는 동안- 시간은 지나가고 또 지나간다. 삶은 무수히 많은, 그런 미세한 시간 조각들로 이루어진 것일까? 하지만 이상하게도 우리는 그 현장에서 절대 시간을 잡아 낼 수 없다. 그것은 관찰하는 눈과 부지런히 기록하는 손을 벗어나고, 나중에 - 인생의 어느 한 장의 끝이 되서야 - 더 실질적이고, 더 의미 있고, 더 흥미롭고, 더 의미 있고, 이야기가 되어 등 뒤로 모인다." 라고 했다.

“Time passes while I write this sentence; simultaneously, a tiny piece of my life comes about — and passes. Is life thus made up of countless such microscopic pieces of time? Strange, though, that we can never catch it in the act. It escapes the watching eye and the diligently noting hand, and in the end — at the end of a chapter of one’s life, too — has assembled itself behind our backs according to our unspoken needs: more substantial, more significant, more exciting, more meaningful, heavier with stories.”

시간의 한 조각인 하루에 대해 세세하게 적었는데도, 삶이 온전히 담기지 못했다고 말한다. 적을 수 있는 모든 걸 적었는데, 왜 인생이 몽땅 담겼다고 말할 수 없는 걸까? ----- 그건 나는 내가 알아차린 것만 적을 수 있고, 내가 알아차리지 못하는 것은 적지 못하며, 내 인생은 내가 알아차리지 못해도, 내가 있는 자리가 아닌 다른 곳에서 일어 나고 있는 다른 일들과 얽혀 있기 때문이다. 또 인생은 '시간'이라는 개념으로도 설명해 낼 수가 없는데, 시간은 인간이 인생에 대해 서술하고 싶어서 부여한 하나의 개념일 뿐, 삶은 시간이라는 속성 이외의 무수히 많은 것들로 구성되어 있기 때문이다.

개미의 시간, 벌의 시간, 나비의 시간...나무의 시간

시간에 대해, 테레사와 크룩핑거의 대화는 더 이어졌다. 개미는 개미의 시간이 있고 the ants may have their own time 귀뚜라미는 귀뚜라미의 시간이 And the crickets ... 벌은 벌의 시간and the bees 나비는 나비의 시간, And the butterflies' time..나무의 시간, And the trees time 별의 시간,Star Time.달의 시간 And the lunar time. 이 있다고 말한다.

그 말 그대로, 다니엘이 열심히 그리던 나무도 나무 자신의 시간을 보내고 나서,

끝을 맞았고,

안토니아 역시 자신의 시간을 다 보내고, 이번 생의 끝을 맞았다.

죽으면 어디로 가는 거죠?

- 크룩핑거 아저씨랑 마을 사람들은 어디로 간거죠? Where is Krum finger now? Where do they go?

- 크룩핑거의 시신은 화장해서 대지에 뿌렸단다 Krum Fingers body is fire And the ash is utströdd the ground.

- 세상에..Men...

- 하지만... 영원히 죽는것은 없어. 언제나 무엇인가가 남는단다. Nothing dies forever. There is always something quarterly

그리고 거기서 새로운 것이 탄생해. As give life to something new.

사라의 질문에 대한 안토니아의 말은 진실일까? 진실이라면 왜 진실인가? 크룩핑거는 카메라를 들고 걷는 사람, 비, 무용수의 무용을 찍으려고 했다. 그런데 크룩필드의 카메라에는 동영상 기능이 없었다. 자신의 카메라가 기능이 부족한 걸 잘 몰랐다. 찍힌걸 봤더니 촛점이 엉망인 사진 뿐이어서 만족할 수가 없었다. 계속 찍어야 할 필요를 느낄 수 없었다.

독화살을 맞은 남자

하지만 크룩필드가 그 카메라에서 눈을 떼고 자기 눈으로 앞을 봤다면 사람이 걷고, 비가 내리고, 무용수가 춤을 추는 것을 볼 수 있었을 텐데.. 크룩필드는 카메라만 믿고 자기 눈은 믿지 못했다. 그런데 사실, 크룩필드는 카메라 맨이 아닌 무용수였다. 그는 지적이면서도 따뜻한 춤을 추었고 그의 춤은 다니엘과 테레사와 사라와 안토니아의 춤의 일부분이 되어 계속 이어지고 있었다. 크룩필드는 그걸 모르고.....그런 얘기가 아닐까?

크룩필드는 붓다의 비유에 나오는 독화살에 맞은 사람인 것 같다. 그는 자신의 선택이 죽음을 초래할지를 알지 못한 채 화살을 쏜 사람이 누구인지, 어떤 종류의 화살인지를 알기 전에는 화살을 뽑지 않겠다고 우겼다고 한다. 자신의 인식의 범위를 벗어난 것을 탐구하는 사이, 그의 목숨이 줄어들고 있었다.

그러니까 이제부터는 인생은 '무엇'인가?를 묻지 말고, '어떻게' 살 것인가를 고민해야 한다는 얘기일 것이다. 무용수가 춤을 추지 않으면 가만히 있는 못난 춤이 된다. 그리고 그런 식으로 우물쭈물 하다보면 이번 스테이지가 금방 끝난다고 한다.

댓글